木造建築に関心を持ち、その魅力や歴史的意義について知りたいと考えている方は多いのではないでしょうか。

世界各地には数百年以上も前から存在する木造建築物があり、現代においても新たな木造建築の技術が次々と生み出されています。

しかし、どのような木造建築が世界的に評価されているのか、また日本と海外の木造建築にはどのような違いがあるのかを詳しく知る機会は意外と少ないものです。

本記事では世界の巨匠が手がけた有名木造建築を紹介するとともに、伝統的な技法と現代の革新的な取り組みがどのように融合しているかを解説します。

この記事を読めば木造建築の奥深い魅力を理解でき、自分の住環境づくりにも活かせるインスピレーションを得ることができるでしょう。

木造建築の歴史と文化的背景

建築物の歴史を語るには必ずと言っていいほど、その地域の文化や宗教が密接に関わってきます。

今回はその中でも大きく古代と現代の2つのポイントを押さえておくことに重点を置きました。

・古代から続く木造建築の伝統

・現代における木造建築の復興

これらのポイントについて、以下で順番に解説していきます。

古代から続く木造建築の伝統

木造建築の歴史は人類の定住とともに始まりました。

木材は入手しやすく加工がしやすいため古代から重要な建築材料として使われ、各地域の気候や文化に合わせて独自の発展を遂げて、宗教的シンボルとしての役割も担っています。

北欧の「スターヴ教会」や日本の神社仏閣など古代から残る木造建築は、当時の高い技術力を物語っていると言えるでしょう。

これらは単なる住居ではなく文化と技術の結晶であり、今日まで受け継がれてきた貴重な遺産です。

現代における木造建築の復興

20世紀後半から21世紀にかけて木造建築は世界的に見直されており、実はその背景には環境意識の高まりと技術革新があります。

木材は再生可能な資源であり、コンクリートや鉄に比べて製造時のCO2排出量が少なく炭素を固定する効果があるのが特徴です。

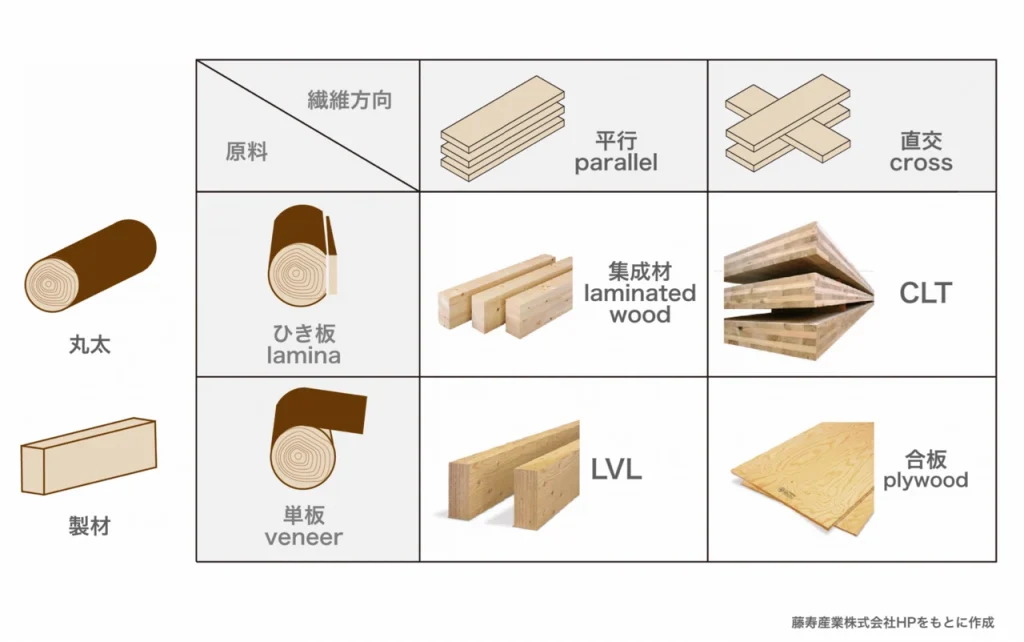

また、CLT(直交集成板)やLVL(単板積層材)などの新しい木質材料の開発により、大規模な木造建築が可能になりました。

CLT(Cross Laminated Timber):丸太から3cmほどの挽き板を直行させながら積層

LVL(Lminated Veneer Lumber):3mmほどの薄さに桂剥きした単板を同じ方向に積層

合板:3mmほどの薄さに桂剥きした単板を直行方向に積層

集成材:丸太から3cmほどの挽き板を同じ方向に積層

ノルウェーの「ミョーストゥーネット(Mjøstårnet )」は18階建ての木造高層ビルで、2019年当時では世界最高層の木造建築として完成しました。

その後、木造建築は新たな可能性を示し今では更に高層の木道建築物が建造されています。

日々の技術革新にこれからも目が離せません。

日本が誇る伝統的木造建築の傑作

日本人であれば誰もが知っているであろう歴史的建築物はいくつもありますが、今回はその中でも代表格の2つの建築物をご紹介します。

・法隆寺 – 世界最古の木造建築

・姫路城 – 日本の木造城郭建築の最高峰

これらの重要なポイントについて、以下で順番に見ていきましょう。

法隆寺 – 世界最古の木造建築

法隆寺は7世紀に建立された世界最古の木造建築で、奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内にある聖徳宗の総本山の寺院として建造されました。

1300年以上もの間、数々の自然災害や戦乱を乗り越えて現存していることは驚異的な事であり人々から大切に守られてきたことが伺えます。

そして今もなお現存できている秘密は日本独自の木組み技術と世界最古の免震構造、定期的な修復・保存の取り組みにありました。

| 法隆寺の特徴 | 内 容 |

|---|---|

| 法隆寺の特徴 | 推古天皇と聖徳太子によって推古15年(607年)に建立されたといわれている |

| 免震構造 | 五重塔に使われている心柱は地面に触れず地震の揺れを吸収する仕組みになっている |

| 木組みの技術 | 枘(ほぞ)組み、相次ぎ、仕口、継手など種類が多くあり200種以上と言われる |

この心柱の原理を用いた免震構造は「スカイツリー」にも応用されており、筆者が過去2回登った際も殆ど揺れずに驚いたのを覚えています。

また、法隆寺の「飛鳥様式」建築は、中国や朝鮮半島からの影響を受けつつも、日本独自の発展を遂げました。

曲線を多用した柔らかな印象と精密な木組みの技術は、世界の建築史上でも極めて重要な建築物となっています。

姫路城 – 日本の木造城郭建築の最高峰

姫路城は兵庫県姫路市に位置する日本を代表する木造城郭建築で、「白鷺城」の愛称でも親しまれています。

その建築的価値は複雑に入り組んだ回廊や「ます」と呼ばれる区画や射撃用の窓など、戦国時代の城郭建築の機能が完璧に保存されているのが特徴です。

400年以上現存している耐久性の秘密は、強度の高いヒノキやマツの使用・湿気を防ぐ石垣の上に建てる工夫・「木組み」と呼ばれる釘を使わない接合方法にあります。

欧米の著名な木造建築

欧米でも特に有名な建築物と建築家について今回はその中でも2つの建築物をご紹介します。

・落水荘 – フランク・ロイド・ライトの有機的木造建築

・ヴィープリ図書館 – アルヴァ・アアルトと北欧モダニズムの木造表現

これらの特徴的なポイントについて、以下で順番に見ていきましょう。

フランク・ロイド・ライトの有機的木造建築

20世紀を代表する建築家フランク・ロイド・ライトは、「有機的建築」の理念を通じて木造建築に新たな可能性をもたらしました。

ライトの代表作「落水荘」(1939年)は自然環境と完全に調和した革新的な建築物であり、2019年には世界遺産にも登録されています。

落水荘は水平に伸びる大胆な構造と地元の砂岩と木材の組み合わせが特徴的で、木材の質感を活かしながら従来の木造建築の概念を超えた空間を創造しました。

この「有機的建築」の考え方は現代の木造建築にも大きな影響を与え続けています。

アルヴァ・アアルトと北欧モダニズムの木造表現

フィンランドの建築家アルヴァ・アアルトは北欧モダニズムを代表し木材の可能性を現代建築に取り入れた先駆者で、最大の功績は曲げ木技術の革新です。

「ヴィープリ図書館」(1935年)の講堂には波打つように曲線を描く木製の天井が設置されており、音響効果と視覚的な美しさを同時に実現しています。

彼はフィンランドの伝統的な木造建築から多くを学びそれを現代的に解釈し直しました。

特に自身の別荘では、地元の木材と伝統的な建築技術を活用しながらモダニズムの開放的な空間構成を取り入れていることで有名です。

現代における革新的木造建築の事例

近代において技術力が高まり様々な取り組みが行われていますが、その中でも大きく2つの手法について解説します。

・CLTなど新しい木材技術を活用した現代建築物

・環境配慮型の持続可能な木造建築プロジェクト

これらの特徴的なポイントについて、以下で順番に見ていきましょう。

CLTなど新しい木材技術を活用した現代建築物

CLT(クロス・ラミネーティッド・ティンバー:直行集成板)は、製材された木材の層を繊維方向が直交するように積層接着した大判のパネルです。

この構造によりコンクリートに匹敵する強度と安定性を実現し、高層建築や大スパンの構造物が可能になりました。

世界初のCLT建築は2009年にロンドンに建設された集合住宅「Stadthaus」で、工期の短縮や炭素排出量の削減など多くのメリットを実証しています。

日本でも、高知県の「高知おおとよ製材社員寮」(2014年)が日本初の3階建てCLT建築として注目を集めました。

現在ではCLTの環境性能の高さから、持続可能な建築の象徴として世界中で採用が広がっています。

環境配慮型の持続可能な木造建築プロジェクト

近代の環境問題への意識の高まりとともに、木造建築は持続可能な建築の象徴として再評価されています。

オーストリア に建つ「HOHO」(2013年)は24階建て、高さ84メートルの集合住宅で鉄筋コンクリートのコアと木造の構造体を組み合わせたハイブリッド建築です。

同規模のコンクリート建築と比較して、約2,800トンのCO2排出削減を実現しました。

これらの環境配慮型木造建築では木材のトレーサビリティとライフサイクル全体での評価され、建設から解体までの総合的な環境負荷低減が求められています。

木造建築の技術的特徴と利点

ここまで木造建築物についてのメリットや特徴について具体的な事例を挙げてきました。

本章では、総括としてこれらの特徴とメリットをまとめて解説します。

・耐震性と強度の秘密

・環境配慮型の持続可能な木造建築プロジェクト

これらの特徴的なポイントについて、以下に順番に見ていきましょう。

耐震性と強度の秘密

木造建築は一見すると頼りなく見えるかもしれませんが実は優れた耐震性を持っており、その秘密は木材自体の特性にありました。

木材は自重に対する強度比(比強度)が高く繊維構造により適度な「粘りとしなやかさ」を持つため、地震の振動エネルギーを吸収・分散させる能力に優れています。

・2016年の熊本地震の際はCLTを用いた建築物は構造的な損傷がほとんどなかった。

また、日本の伝統的木造建築の「貫(ぬき)」構造や法隆寺五重塔の「心柱」は、現代の免震技術の先駆けとも言えるでしょう。

現代の木造建築においても「筋交い」や「合板耐力壁」などの技術により、鉄筋コンクリート造に匹敵する耐震性能を発揮しています。

居住性と健康への影響

木造建築は人々の健康と快適性に好影響を与えることが科学的に証明されつつあります。

かく言う筆者も田舎育ちだったこともあり、木の温もりがいつでも心を癒してくれることは実体験の中で感じていました。

木材は「調湿効果」により室内の湿度変動が緩やかになり多孔質な構造を持つ木材は空気中の湿気を調整するため、木造住宅の室内は過度の乾燥や湿気を防ぎます。

・木材は断熱性に優れておりコンクリートや鉄に比べて約10倍の断熱性能を持つ。

日本の森林総合研究所の研究では、木材の香り成分「フィトンチッド」が血圧を下げリラックス効果をもたらすことが示されています。

まとめ|木造建築はまだまだこれから伸びる!

本記事では、木造建築の歴史と変遷・技術革新について解説しました。

世界の木造建築は単なる建築様式を超えて人類の知恵と技術の結晶であり、持続可能な未来への指針を示しています。

現代まで各地域の気候風土や文化に適応してきた木造建築は、他の建築様式に類を見ない豊かさを持っていると言っても過言ではないのではないでしょうか。

伝統的な木造建築はその耐久性と美しさで私たちを魅了し続ける一方、現代の木造建築は先進的な設計技術によりこれまでの常識を覆す可能性を示しています。

伝統と革新が融合した木造建築の世界はこれからも私たちの暮らしと文化を豊かにし、持続可能な未来への道を照らし続けることでしょう。

コメント